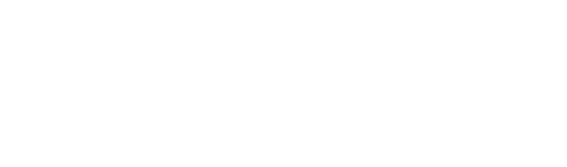

Bei einem Filmabend zeigte das Haus des Dokumentarfilms den Film »Marina, Mabuse und Morituri« über das Werk des Produzenten Artur Brauner (u.a. »Old Shatterhand«, »Es geschah am hellichten Tag«, »Hitlerjunge Salomon« und viele andere). Im anschließenden Filmgespräch mit der Regisseurin Kathrin Anderson und Astrid Beyer (HDF) wurden noch manche Anekdoten aus der Recherche ausgebreitet. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen Stuttgart, bei der das Haus des Dokumentarfilms seit vielen Jahren einen Dokumentarfilmabend ausrichtet.

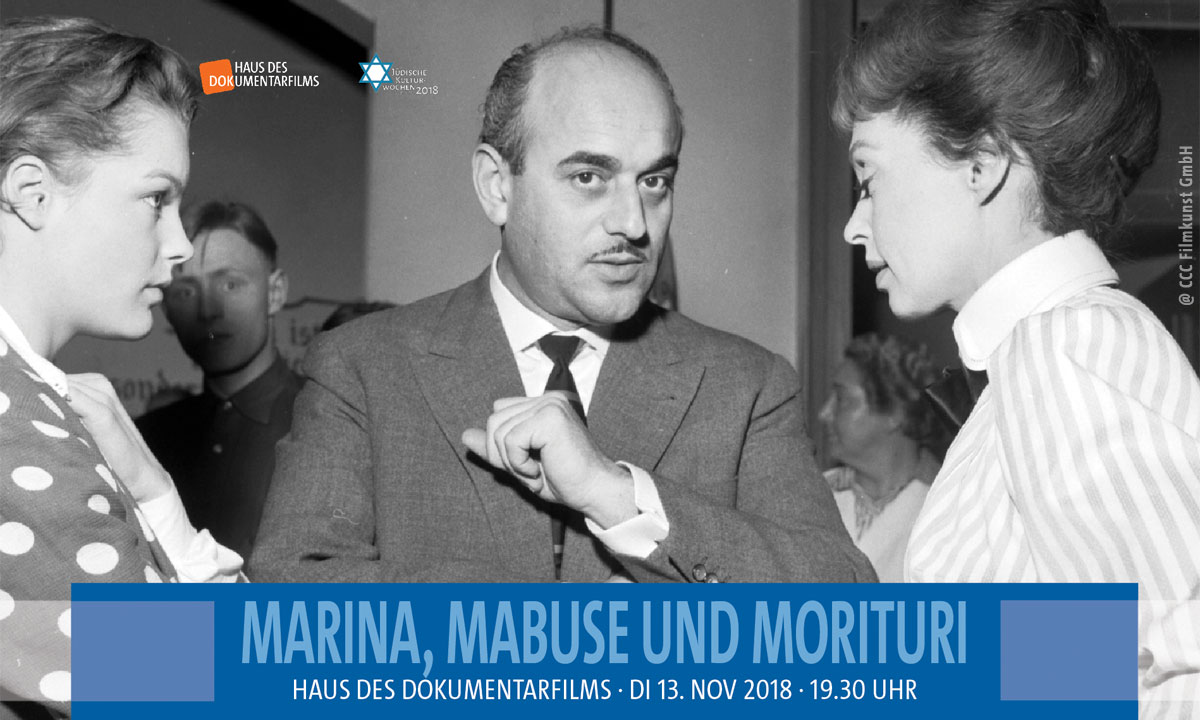

Astrid Beyer (links) und Kathrin Anderson (rechts) beim Filmabend »Marina, Mabuse und Morituri« © HDF · Schneider

»Marina, Mabuse und Morituri« ist eine Hommage an die facettenreiche Persönlichkeit Artur Brauners, der zweifellos einer der größten Filmproduzenten Deutschlands ist. Brauner feierte im August seinen 100. Geburtstag und hat weiterhin viele Filmideen, so Kathrin Anderson. Bei der gut besuchten Veranstaltung sprach Astrid Beyer vom Haus des Dokumentarfilms mit der Regisseurin Kathrin Anderson auch über Brauners Entscheidung 1946 in Deutschland zu bleiben und seine Filmproduktion CCC in Berlin zu gründen, sowie über sein lebenslanges Engagement mit hochwertigen Filmen wie »Die weiße Rose« oder »Hitlerjunge Salomon« gegen das Vergessen anzugehen.

Kathrin Anderson, die auch Geschäftsführerin der Produktionsfirma Sympathiefilm ist, realisierte die Dokumentation zusammen mit Alice Brauner. Sie kannten sich aus Fernsehzeiten und Alice Brauner fragte bei ihr an, ob sie einen Film über ihren Vater machen wolle. Überraschenderweise gab es bis dato kein Porträt über den erfolgreichsten und einflussreichsten Produzenten der Nachkriegszeit. Anderson sagte zu und arbeitete sich durch jede Menge Filmaufnahmen. Sie hatte dabei freie Hand, wie sie sagt. Da alle Rechte an den Filmen, die Brauner produziert hat, bei seiner Firma CCC Filmkunst liegen, fielen keine Rechtekosten an. Nur so war es möglich, lange Passagen aus 60 Schaffensjahren in den Film aufzunehmen. Und Kathrin Anderson führte lange Interviews mit Schauspielern, Filmkritikern, Produzenten, wie Nico Hoffmann, dem Geschäftsführer der UFA GmbH, sowie mit den beiden Filmexperten Rainer Rother, künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek in Berlin und Claudia Dillmann, ehemalige Leitern des Deutschen Filminstituts in Frankfurt.

Überraschungen gab es bei den Drehaufnahmen einige. So tat sich ein Tochter-Vater-Konflikt auf, der Anderson überraschte. Er kommt in dem Film vor und es sind Momente wie diese, in denen die Dokumentation über die Hommage hinausgeht, Widersprüchlichkeiten und Eigenheiten der Person Artur Brauner aufzeigt. Subtil hinterfragt »Marina, Mabuse und Morituri« ohne zu be- oder verurteilen. Ein Film, der auch das Publikum zu einigen Fragen anregte.